- 新闻

- 新闻详情

边缘计算+AI双引擎!这款走行部监测系统,为列车安全装上“智慧大脑”

发布时间:2025-08-22

早高峰的地铁平稳穿梭于城市地下,晚归的列车载着疲惫的乘客驶向终点站,在每一次安全抵达的背后,除了驾驶员的精准操作,更有一套“隐形卫士”在实时守护列车的“腿脚”健康。它就是边缘计算走行部在线监测系统,用科技为轨道交通安全筑起一道“智能防线”。

为什么需要这套“隐形卫士”?

列车走行部,相当于列车的“底盘+腿脚”,涵盖轴箱轴承、齿轮箱、车轮、钢轨等关键部件。这些部件一旦出现故障,轻则导致列车晚点,重则引发安全事故。

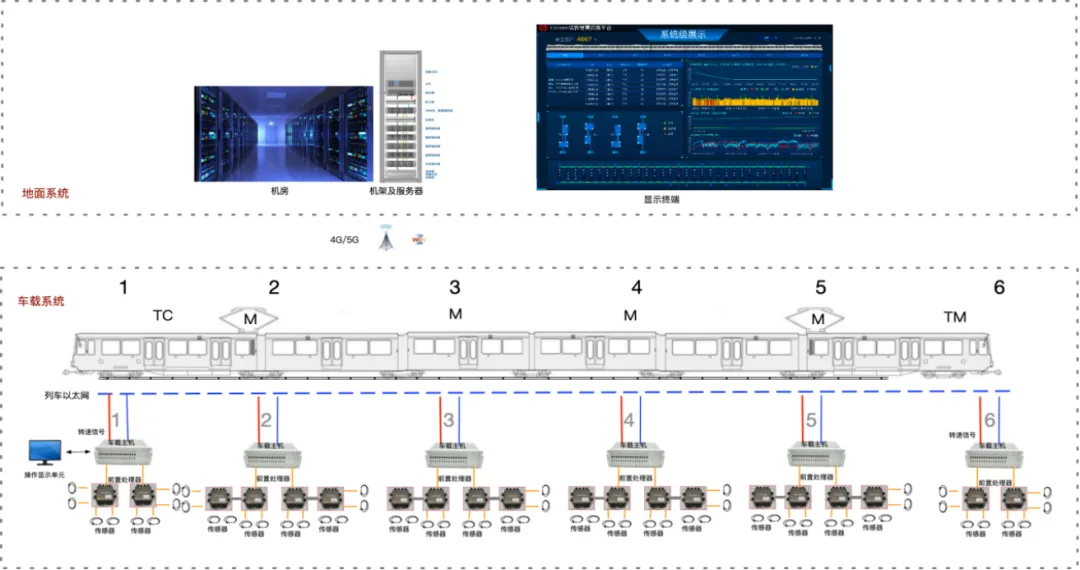

走行部在线监控系统通过多物理量感知(冲击、振动、温度),搭配边缘计算、AI大模型、大数据处理等技术,实现对走行部的“实时监测、智能预警、故障诊断、寿命预测”,既降低了地铁维修工作量与成本,又大幅提升了车辆运用效率——让列车安全“看得见、算得准、防得住”。

边缘计算+AI:三大核心能力

1.实时告警+AI专家:故障分析“秒响应”

当列车在轨道上飞驰时,车载系统会持续捕捉每一个测点的运行数据。一旦出现异常,系统不仅能第一时间报警,还能“主动解释”故障原因。

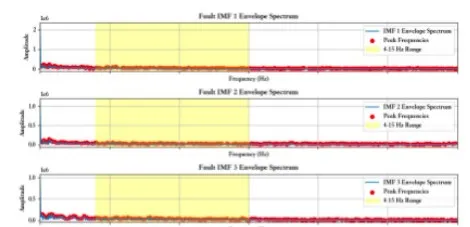

运维人员还能直接向车载AI专家提问,比如“结合近三个月情况分析故障过程”,系统会自动拆解共振解调数据、冲击峰值分布,给出详细分析报告——相当于给列车配了一位“随身故障诊断师”。

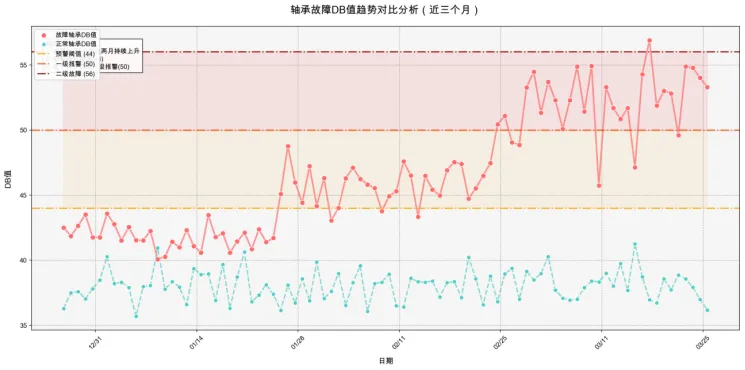

2.轴承寿命预测:剩余里程“可视化”

轴承是走行部的“易损件”,提前知道它的“剩余寿命”,就能避免临时故障导致的停运。这套系统通过在地面服务器训练“轴承寿命预测模型”,打包后部署到车载主机,实现了“剩余寿命可视化”。

3.钢轨+车轮故障:车载诊断“不耽误”

除了列车自身的部件,钢轨波磨、车轮非圆等轨道侧故障,也会影响行车安全。这套系统将训练好的“钢轨波磨模型”“车轮非圆模型”部署在车载端,实现实时诊断,诊断结果还能同步更新到专家大模型的知识库中。

AI板卡“巧升级”,不浪费一寸空间

很多人会问:这套系统需要彻底更换现有设备吗?答案是“不用”。

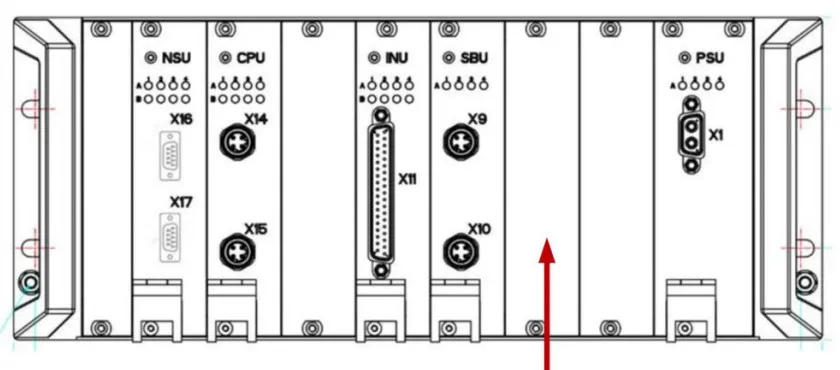

在硬件设计上,系统采用“兼容升级”思路:在现有车载设备的空闲插槽中,直接加装AI板卡,新的车轮/钢轨诊断、故障预测、轴承寿命预测模型,以及开源大模型,都在AI板卡上运行,既利用了现有设备资源,又实现了功能升级,性价比拉满。

让每一趟列车,都有“智能保镖”

轨道交通是城市的“血脉”,而走行部的安全,就是“血脉畅通”的关键。北京国信会视的边缘计算走行部在线监测系统,用“边缘计算+AI”打破了传统监测的局限,让列车从“被动检修”走向“主动健康管理”。

未来,随着轨道交通的智能化升级,这样的“隐形卫士”会越来越多——它们或许藏在列车的某个插槽里,或许在后台默默分析数据,但正是这些科技力量,让我们每一次的出行,都更安全、更安心。